冷空气把秋意吹得更浓时,南京玄武区小学生小宇的书包里多了张“秋假通知单”——11月3日到7日,跟着国庆假连休5天。同一时间,乌鲁木齐的朵朵已经把滑雪服塞进了书包:今年起,12月1日到5日的“雪假”,学校要带他们去滑雪场学单板。当“春秋假”从文件走进课表,不同城市的孩子,正迎来不一样的“季节假期”。

多地探索:连休、托管、雪假,假期里藏着“本地智慧”作为“春秋假老玩家”,杭州的经验已经攒了21年。今年春假,上城区的20多个社区托管点没“打烊”:教室摆上绘本,图书馆开放借阅,操场边的篮球架下,志愿者带着孩子练运球——没有补课,没有作业,家长只需早上送、傍晚接,免费托管解决了“没人看孩子”的难题。一位妈妈在家长群里晒出孩子的手工作品:“以前春假只能送奶奶家,现在他每天回来都喊‘明天还要去’。”

而在西北,乌鲁木齐把“春秋假”改成了“雪假”。12月的滑雪场里,孩子们踩着免费提供的雪板,跟着教练学转弯——这不是“额外的玩”,而是把“地域特色”装进了假期:“冬天的雪,就是我们的‘春天’。”乌鲁木齐市教育局的工作人员说,这样的假期,比“窝在家里写作业”更有意义。

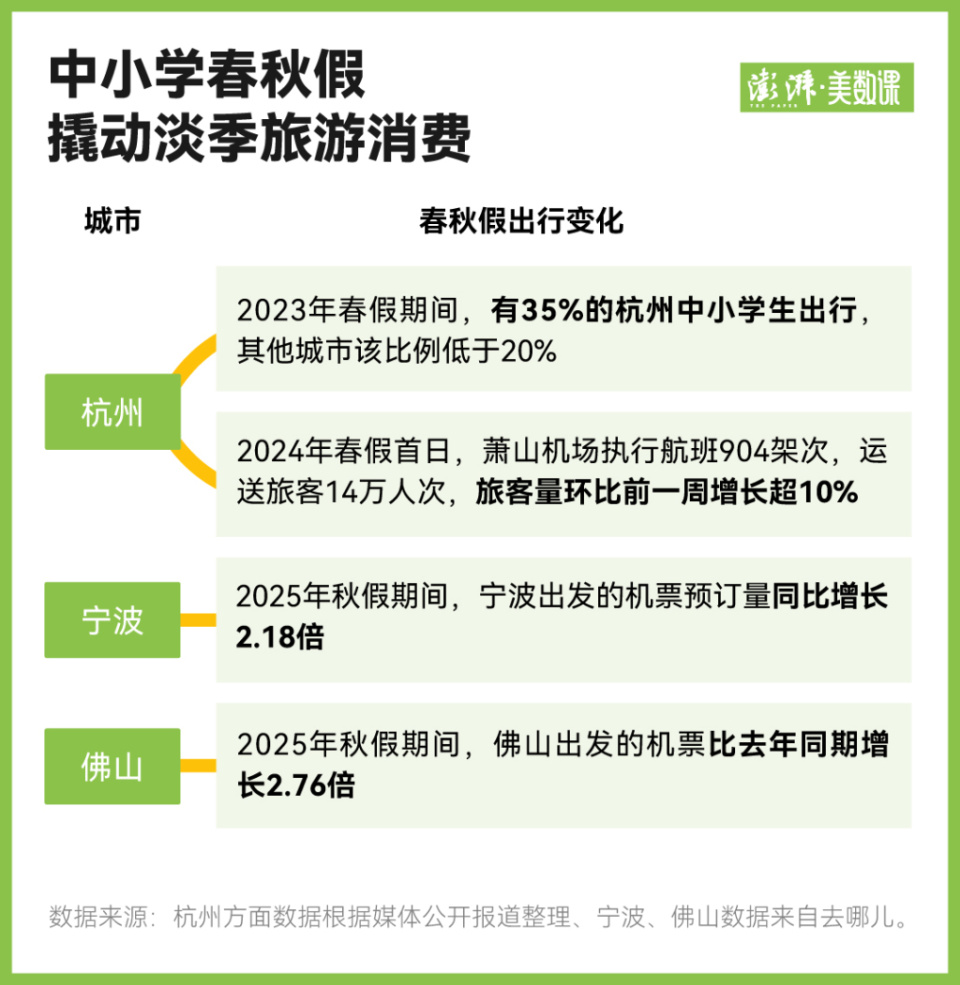

假期不是“加几天”:要解决的,是“怎么让假‘有温度’”但“春秋假”从来不是“加几天假”那么简单。中国宏观经济研究院专家杨宜勇算过一笔账:去年国庆8.26亿人挤景区,满意度比平日低10分;而春秋季的景区像“空了半格的杯子”——要是加3-5天秋假,能把30%的长假客流“匀”到这时。短期看,这能让社会消费品零售多涨0.4%-0.6%;长期下来,可能是1%以上的增量——换句话说,孩子的假期,能帮景区少点“人挤人”,帮社区小店多卖两箱冰淇淋。

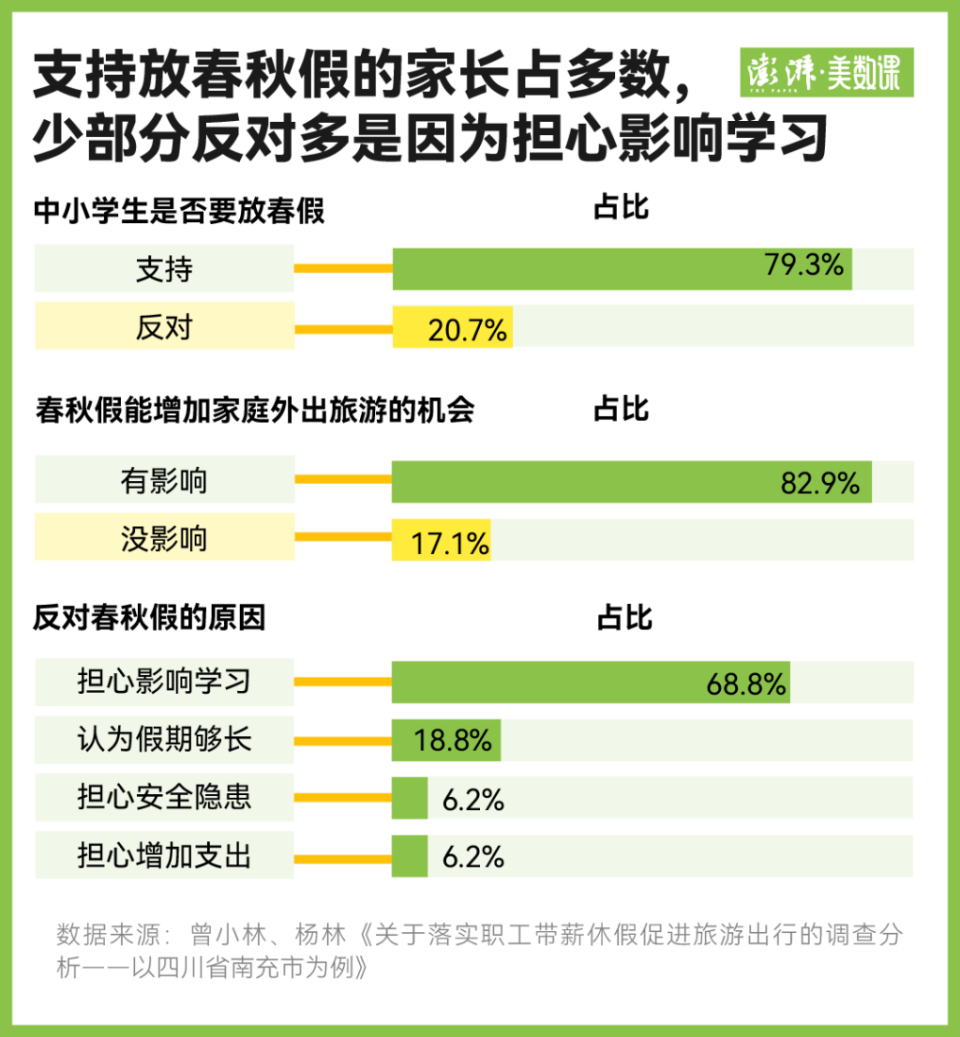

可家长的顾虑,比“消费账”更现实。去年的调查里,71.3%的受访者支持春秋假,但超过一半的人盯着“家长带薪休假”:“娃放5天,我要请3天假,全勤奖泡汤”“要是我得上班,孩子只能在家看电视”。北京第二外国语学院教授吴丽云说得直接:“春秋假的意义,不是‘让孩子在家待着’,而是‘让孩子能出去看世界’——要是家长的假期跟不上,再好的假也是‘摆设’。”

假期背后:是全社会对“休息”的重新思考杭州的托管点解决了“看孩子”的问题,乌鲁木齐的雪假接住了“地域特色”,但要让“春秋假”真正“活”起来,得靠更系统的支撑。今年3月,中办国办印发的《提振消费专项行动方案》里,“中小学春秋假”和“严格落实带薪年休假”写在同一章节——这不是巧合,而是信号:假期从来不是“孩子的事”,而是全社会的事。

就像小宇的妈妈说的:“要是我能请两天带薪假,就能带他去看银杏林;要是不能,只能让他跟着托管班做手工。”春秋假的落地,考验的不是“能不能放”,而是“能不能让假‘有温度’”:学校的托管服务、家长的带薪权益、景区的错峰准备,每一环都得“接得上”。

当我们讨论“怎么放春秋假”时,其实是在讨论:怎样让孩子的假期不是“赶作业”,让家长的休息不是“奢侈品”,让“假期”真正变成“和孩子一起,慢下来看秋天的云”的日子。而那些连休的安排、免费的托管、雪地上的滑雪板,正是这场“思考”里最生动的注脚。