凌晨7点的河南漯河,某幼儿园的后院已经飘起了葱花蛋饼的香气——5岁的朵朵踮着脚踩在小凳子上,左手扶着锅沿,右手拿锅铲翻饼,袖口沾着面粉,鼻尖上沾着油星子,却扭头对镜头笑:“等下我要给老师留一块最焦的!”

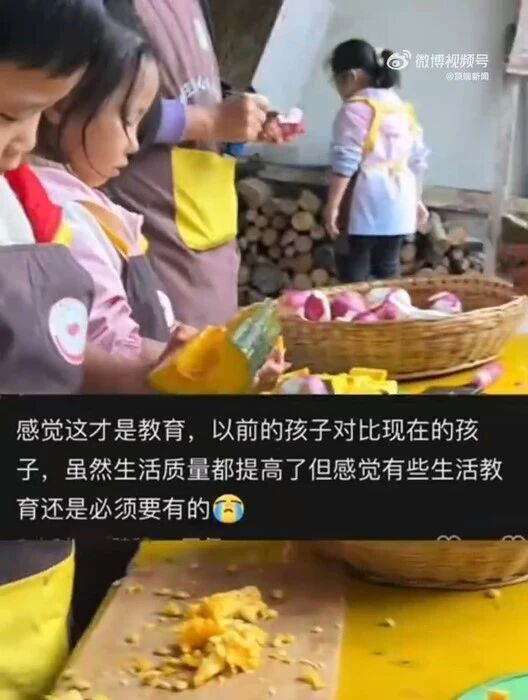

这段“幼儿园孩子掌勺做饭”的视频,最近在网上刷爆了。不同于常见的“背古诗、做手工”,这所幼儿园的孩子每天的“课程表”里,写的是“筛麦子、揉面团、喂小鸡,组队学做道口烧鸡”。当“滑梯+绘本”的常规幼儿园变成“灶台+农田”,这个“画风清奇”的“吃苦幼儿园”,一下子冲上了热搜。

网友的讨论像炸开了锅:有人怀念,“这才是我们70后、80后的童年啊!我小时候跟着奶奶烧柴火灶,现在我家孩子连天然气开关都不会碰”;有人担心,“让5岁孩子用菜刀、碰火源,是不是太冒险?”;还有人调侃,“今天晒做烧鸡,明天是不是要卷到教孩子砌墙盖房?”

但走进幼儿园才发现,这里的“吃苦”,从来不是“复古”那么简单——保留柴火灶,是让孩子摸一摸祖辈用的铁锅,闻一闻烟火气里的“家的味道”;但老师会拿着生肉和熟肉教孩子“分开装,不然会拉肚子”,会指着石磨说:“以前奶奶用这个磨豆浆,现在有电动粉碎机,但石磨的豆浆更有豆香哦!”甚至会带孩子去菜市场,教他们“挑番茄要选红的,捏起来软乎乎的”——这些“生活小课”,比背10首古诗更让孩子记牢。

孩子们的反应,比家长想象中更“上头”。朵朵的妈妈说:“上周孩子发烧38度,哭着说‘我要去幼儿园做包子,不然小明会抢我的位置!’”连平时爱闹脾气的小宇,现在回家都会主动帮妈妈摘菜:“老师说,‘劳动不是任务,是给家人做喜欢的事’。”

而这所曾经“不被看好”的幼儿园,如今成了家长眼里的“香饽饽”——入学名额要提前半年抢,有的家长甚至从郑州开车过来送孩子。一位90后妈话很实在:“我是985毕业,却连煮面条都煮不熟。我不想让孩子像我一样,只会做题,不会生活。”另一位80后爸爸说:“以前怕孩子磕着碰着,现在才明白,让他摸一摸泥巴,烧一次柴火,比买10个玩具更能长本事。”

傍晚的幼儿园里,小宇举着自己做的烧鸡跑过来:“老师,你尝!我放了八角,像奶奶做的一样!”夕阳下,柴火灶的烟飘得很远,裹着饭香,裹着孩子的笑声,裹着一群家长的“教育觉醒”——原来最好的教育,从来不是“赢在起跑线”,而是“站在生活里”。

就像园长说的:“我们不是要培养‘小农夫’,而是要培养‘会生活的人’——等他们长大,哪怕离开父母,也能自己煮一碗热饭,擦干净桌子,把日子过成诗。”