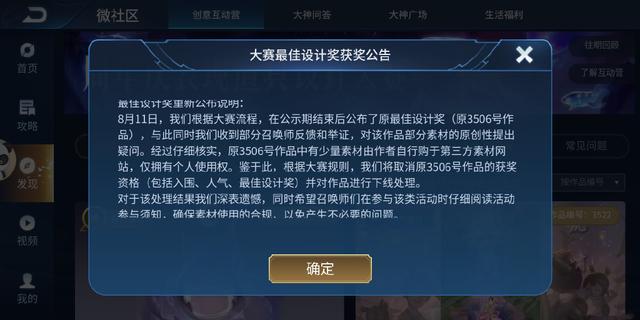

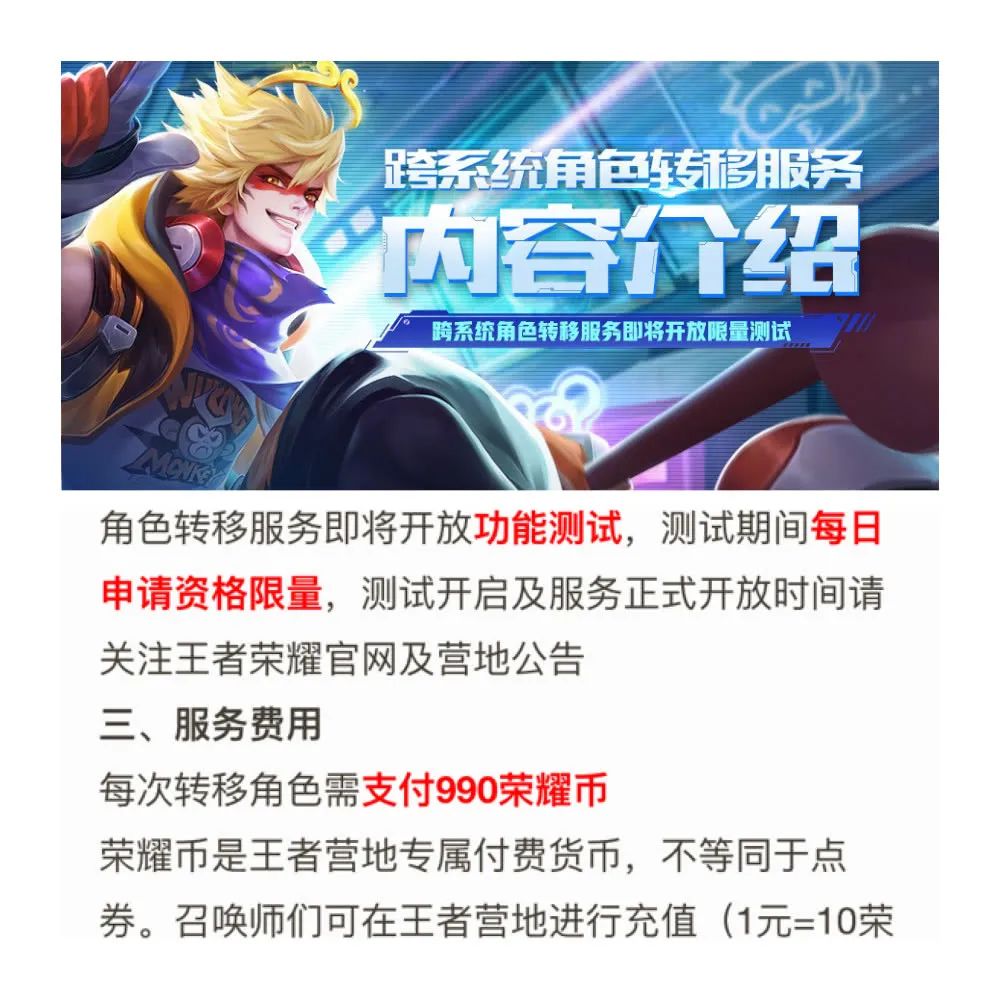

你有没有发现,最近一年朋友圈里多了很多“限时玩手游”的苦恼?我是景予沅,常年关注科技与生活方式的新媒体编辑,喜欢琢磨数字时代那些悄然改变我们生活的细节。手机游戏管制,这个原本看起来只是“防止孩子沉迷”的政策,却在2025年被不少家庭视作一场无法回避的新焦虑。你或许以为它只是家长和孩子之间的“拉扯”,但真相远比表面复杂。今天我想聊聊关于手机游戏管制背后,那些令你意想不到的现实——无论你是家长、学生,甚至就是个游戏爱好者,都值得一读。 让我们先来看看今年的数据。中国互联网络信息中心(CNNIC)2025年上半年报告显示,13-17岁青少年手机游戏使用时长同比下降了18%,但与此与孩子手机使用和娱乐安排相关的家庭咨询量却增长了30%。看似游戏时间少了,家庭矛盾却像被悄悄点燃的导火线。有家长甚至吐槽:“现在不是担心孩子玩太久,是担心TA玩不到就闷着不跟我们说话……” 为什么限制变成了新的家庭冲突源头?一方面,青少年确实更少陷入“通宵刷副本”的状态了,但另一方面,管制政策让很多家长突然处于一个尴尬的两难境地——一边怕孩子违规“偷偷玩”,一边又因为缺乏替代娱乐方式而无所适从。有人以为,技术手段(比如实名认证、面部识别)能一劳永逸。但现实中,圈里“破解”方案的分享热度根本没降下来。家庭焦虑,其实是对权威失控和亲子关系紧张的综合投射。 大家总以为游戏管制的直接受害者是青少年玩家。但2025年的最新网络调查,却揭示了细微的变化:有63%的青少年(数据来自搜狐青少年网络行为研究通报)表示,自己表面上顺从规则,内心却更倾向于“冷处理”——比如玩游戏的欲望被暂时压制,但并不意味着兴趣被真正转化,他们转而把时间投入到短视频、网络闲聊、甚至无厘头的信息流中。这实际上并没有解决“时间管理”和“兴趣培养”这两个老问题,反而在心理层面制造了一种“被动放弃”的无力感。 更让人头疼的是,部分青少年会出现“报复性熬夜”和“假装自律”的现象——管制期间不怎么玩,但一到解禁时一发不可收拾。家庭教育专家在2025年的北京家庭关系论坛上谈到,“有些孩子不是不想管理自己,而是根本不理解管制背后的初衷,他们觉得大人是在用技术战争而不是用信任沟通。” 站在父母的角度,这种手机游戏管制的复杂性更是让人抓狂。不是每个家长都愿意变成“监工式”爸妈;有的家庭会选择与孩子商量“自定义规则”,甚至以奖励代替强制——比如“本周作业完成提前可以多半小时游戏”这样的小协议。效果并非一边倒的积极。根据亲子关系咨询师2025年出具的案例,只有28%的家庭在1年后保持了这种平和的“协商”状态,其他大多数还是陷入了“你管我逃”的死循环。 其实,这暴露了一个很现实的问题:家长和孩子都过于依赖手机游戏的“仪式感”来界定亲子关系。当游戏时长被管制住,双方反而短时间内找不到替代的互动模式。而那些提前“布局”了家庭阅读、运动、兴趣拓展等生活内容的家庭,反而更能淡然面对游戏管制带来的波澜。你会发现,手机游戏不是祸根,缺乏心灵沟通才是。 说到底,科技和管理技巧是可以升级的,但人心里的博弈才是打不完的战役。你见过孩子用家长的身份证注册游戏账号吗?社交平台上,所谓“防沉迷破解教程”热度居高不下,甚至形成一套产业链。2025上半年,某数据公司就披露,“游戏管制破解”相关关键词搜索量增长了两倍!政策的初衷是好,但在现实中,家长和平台不断更新防护措施,孩子也在“科技竞赛”中变得越来越老练。 这就引发一个根本性思考:我们是在和谁对抗?是技术本身,还是孩子们的自我管理意识?曾有家庭教育研究员建议:“与其一味压制,不如引导青少年建立主动规划时间的习惯,让游戏不再是‘禁果’而是一种可管理的消遣。”很多时候,家长和政策都低估了孩子的心理弹性和“策略思维”。 手机游戏管制不是万能钥匙,也绝非单纯的“管住孩子”就能万事大吉。2025年,随着数字化家庭生活的不断升级,家长与孩子的“磨合游戏”远未结束。其实,真正值得我们警惕的,是把希望全部寄托在一纸管制令或一套技术方案上,而忽视了家庭内部的理解、协商和共同成长。 你以为手机游戏是洪水猛兽,其实真正的隐忧,是我们对数字世界的适应力和亲密关系的创新力。如果说游戏管制带来什么最大反差,那一定是在新秩序下,谁最终变得更有智慧:是只懂上锁的家长,还是能自我觉察的孩子?又或者,是能用心沟通、不断创新亲子互动方式的现代家庭? 手机游戏管制,让我们看见了焦虑,也看见了希望。如果你正被困在“手机游戏大战”的泥潭里,不妨换个角度,“解锁”属于你们家庭自己的成长秘籍吧!